今日も頑張って記事の投稿を行っていきます。

Re:おじです。

今日のテーマは、

「生活費の節約でふるさと納税を活用してみよう」です。

ふるさと納税は2008年(平成20年)から東京や大阪などの大都市に集中する税収を地方にも分散する目的とした制度でありますが、私も寄付する側として返礼品で生活費(食費)を減らせるメリットがあったので紹介します。

ただし、寄付限度額をオーバーするとオーバー部分は生活費の増加となりますし、ふるさと納税には節税や減税の効果はありませんので活用にも注意が必要です。

メリット

①寄付の使い道を指定できる。

→寄付する際に寄付の使用目的を選択することが出来るので、寄付者の興味・関心がある分野に寄付の使用目的を限定することができる。

②ふるさと納税サイトで寄付金額に応じてポイントがもらえる(2025年9月末まで)

→寄付をする際に返礼品や決済カードのポイント以外にふるさと納税サイトでのポイントが寄付金額に応じて付与されます。

③寄付した自治体からお礼品がもらえる。

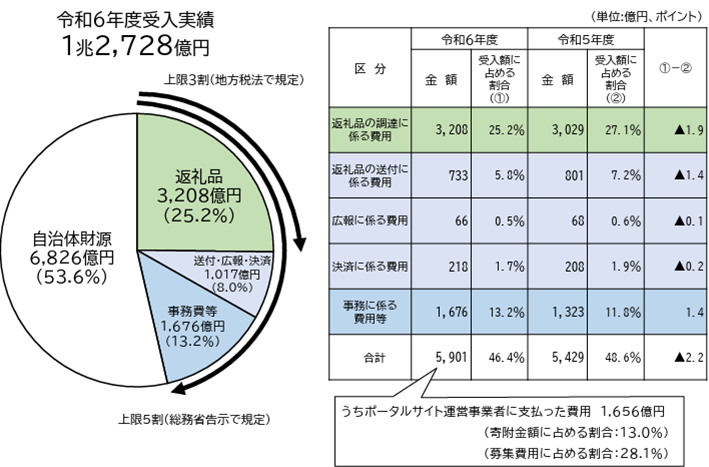

→各自治体の寄付のお礼品として、寄付金額の3割以内相当の返礼品が用意されています。

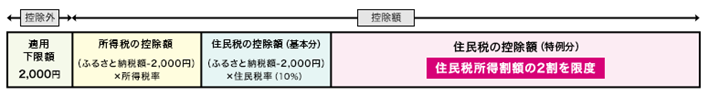

④所得税や住民税の還付や控除を受けられる。

→寄付金額から2000円を差引いた金額が所得税や住民税から還付や控除がされます。実質的には2000円で返礼品を受け取れることとなります。

出典:総務省ふるさと納税ポータルサイトより

デメリット

①還付や控除されるまでに時間がかかる為、寄付による出金が先行してしまう。

→所得税や住民税の還付や控除は寄付金を行った翌年度となりますので、寄付金の支払が先行する流れとなります。

②確定申告が必要な場合には手間になる。

→ふるさと納税の寄付先自治体数が6団体以上であればワンストップ特例の適用外となるので確定申告が必要となります。

③控除額上限を超えてしまうと自己負担になってしまう。

→控除額上限のシミュレーションを間違って上限額を超えて寄付をしてしまうと、寄付金の全額が自己負担となってしまいます。

納税から還付・控除までの流れ

①寄付上限額をシミュレーションする。

寄付の上限額のシミュレーションは自己で計算することができますが、所得税率などの数値が関係して面倒な計算となります。しかし、ふるさと納税サイトで家族構成や給与を入力するだけで、簡易的なシミュレーションを行うことが出来ますので、納税サイトを活用して上限額を算出して下さい。

②自治体に寄付をする。

各ふるさと納税サイトから寄付の手続を行い自治体に寄付をおこないます。しかし各ふるさと納税サイトで取扱い返礼品が異なりますので、複数のサイトから希望にあう返礼品を探して寄付するのが良いでしょう。

③還付や控除の申請をする。

1月1日から12月31日までに寄付した自治体数が6団体以上の場合や、医療費控除などの他の要因で確定申告が必要な場合は、ふるさと納税で確定申告が必要となります。

寄付した自治体数が5団体以下の場合や他に確定申告する必要が無い場合はワンストップ特例が適用されるので特段の申請は必要ありません。

注意:返礼品が一時所得に該当するので、50万円相当を超える(返礼品が寄付の3割程度とみなされることが多いので、167万円以上の寄付相当)返礼品が発生した場合は一時所得の確定申告が必要となります。

2025年10月からの変更

総務省より2024年6月に発表された「ふるさと納税制度のルール見直し」でふるさと納税サイトでのポイント付与が2025年10月1日から全面禁止となりました。

総務省の発表では過度なポイント競争を抑制するといった内容でありました。これは自治体がふるさと納税サイトに支払っている費用の一部がポイントの原資になっている可能性があると考えられていることから、ポイント競争の更なる過熱化でふるさと納税の趣旨が薄まるのを防ぐ目的でないかと考えられる。

出典:総務省ふるさと納税に関する現況調査結果より